合成生物学で生命の理解、応用利用を加速する

(2018年7月01日)

■合成生物学とは

合成生物学を一言で言うと、「つくって調べる生物学」です。従来はコストや技術的な制約から、「ばらばらに分解して調べる」手法が主流でしたが、近年の科学技術の発達により、生命を構成するDNAやタンパク質などの要素を組み上げていく構成的なアプローチが可能となりました。生命を理解する科学としての側面もさることながら、生物の育種という応用利用に密接に関連するため、産官学で世界的に関心を集めている分野でもあります。今回はこの合成生物学について簡単にご紹介いたします。

■合成生物学のインパクト

合成生物学でつくる対象は、生命の設計図たるゲノムDNA、様々な化学反応を触媒する酵素、様々な生命現象を支える生命システム、細胞、個体と多岐にわたります。これらを予測に基づき設計、構築することができなければ生命を完全に理解したとは言えないでしょう。言い換えれば、合成生物学の究極的な目標は、理論や予測に基づいて目的の生命を組み立てることといえます。

農作物や家畜の品種改良の歴史が示すように、人類は古来より有用な特徴·性質を持つ生物を生み出し利用してきました。長い年月の試行錯誤を要した品種改良が、合成生物学の発展により予測に基づき迅速に行えるとしたら、そのインパクトは容易に想像できないほど大きなものでしょう。2009年にOECDによりバイオテクノロジーが貢献する市場、産業として提言された「バイオエコノミー」の概念も普及が進み、世界各国が関連した政策を打ち出しています。

■米国バイオベンチャー、Amyrisの成功と近年の技術革新・技術融合

とはいえ、現在の合成生物学は生物の自在な設計が可能な段階には達していません。ではなぜ近年、合成生物学への関心が高まっているのでしょうか?それは、従来の研究自体が困難だった状況を脱し、効率的な研究サイクルが確立しつつあるからです。

その契機の一つは、米国バイオベンチャーAmyrisによる植物由来抗マラリア薬、アルテミシニンの生産方法の確立でした。植物によるアルテミシニン生産は成長までに時間がかかり、天候の影響を大きく受けます。そこで植物の遺伝子を導入した酵母を作製し、安価に安定して生産することが試みられていましたが、生産性の高い実用レベルの酵母を作製するには大量の試行錯誤が必要であり、膨大な労力やコストがかかることが課題となっていました。

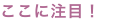

この課題解決のために、Amyrisは酵母の半自動作製システムを構築しました。試作酵母の大量生産によりコストを大幅に下げ、得られた大量のデータを解析して次の試作品の設計に繋げるという戦略をとり、見事生産に成功したのです。その原動力となったのが、DBTLサイクルと呼ばれる、Design(設計)、Build(構築)、Test(評価)、Learn(学習)の4プロセスからなる研究サイクルの徹底的な効率化です。この成功により、合成生物学の可能性は広く認識され、研究開発も活発化していきました。

もう一つは、米国のクレイグ·ヴェンター研究所における、マイコプラズマという微生物のDNA人工合成の成功です。彼らはさらに、生育に必須でない遺伝子を削ぎ落したDNAを人工的にデザインして空のマイコプラズマ細胞に導入することで、人為的設計に基づく人工生命の作製をも達成しました。わが国においても、生物がタンパク質を合成するプロセスである「翻訳」に最低限必要な要素(DNA、tRNA、各種タンパク質など)を試験管内で再構成した成功例があります。この技術は「無細胞翻訳系」として確立され、生きた細胞では調整が難しいタンパク質の生産やそのプロセス解析など、基礎、応用両面で幅広く利用されています。

このような合成生物学的アプローチは、昨今有名なゲノム編集技術によりさらに加速しています。ゲノム編集により、生命の設計図であるゲノムDNAの改変が容易になりました。解析手法も目覚ましい速度で進展し、解析用データの収集にはIoTの活用が進んでいます。その結果得られた膨大なデータのAIによる解析や次の育種に向けた仮説生成が行われるようになり、合成生物学は今やデータ駆動型科学としての側面が強くなりました。こういった背景から、特に米国では新規参入分野としてIT産業から高い関心を集めており、合成生物学関連ベンチャーに対して大規模投資が行われています。その額は米国のバイオベンチャーに対してだけでも1,000億円規模に上っています(2016年)。

■合成生物学の今後の展望

合成生物学はまだまだ発展途上の学問です。しかし、農林水産、食品、医療健康など、生活の質の根幹に大きく貢献しうる可能性を秘めています。その期待は今後さらに高まると考えられ、基礎、応用の両面でわが国が一丸となって研究開発を進めていくべき研究領域といえるでしょう。

例えば先述のAmyrisの事例のような、生物を用いた物質変換は、再生資源を原料として利用可能で、化学的手法と比較して一般的にエネルギー、環境負荷が低いという特徴があります。このような応用利用は、SDGs(2015年に国連サミットで採択された持続可能な開発目標)の達成に資すると考えられており、特に資源の乏しいわが国においては大きな意味を持ちます。

また、ヒトの各種臓器を培養で得ることが出来れば、様々な有用な実験モデルの構築による創薬研究の効率化、実用化の促進に加えて、実験動物の負担や利用の軽減が可能になり、近年関心が高まるAnimal Welfare(動物福祉)の点でも重要であるといえます。

このように様々な応用利用が期待される一方、合成生物学は生命倫理にも大きく関わる領域でもあります。ELSI(Ethical, Legal and Social Issues、倫理的・法的・社会的な課題)などの面にも配慮しつつ、今後の研究開発を進めていく必要があるでしょう。

参考資料

・JST-CRDS 研究開発の俯瞰報告書「ライフサイエンス・臨床医学分野(2017年)」

(3.4食料·バイオリファイナリー)

https://www.jst.go.jp/crds/report/report02/CRDS-FY2016-FR-06.html

・JST-CRDS (国際比較調査)特定課題ベンチマーク報告書 「合成生物学」

https://www.jst.go.jp/crds/report/report03/CRDS-FY2009-GR-02.html

科学技術振興機構(JST)研究開発戦略センター(CRDS)

ライフサイエンス・臨床医学ユニット

山本 秀明

山本 秀明(やまもと ひであき)

2011年東京大学大学院農学生命科学研究科応用生命工学専攻修士課程修了後、協和発酵バイオ株式会社入社、微生物を用いた有用物質生産研究に従事。2017年より、国立研究開発法人科学技術振興機構研究開発センター(JST-CRDS)に出向。ライフサイエンス・臨床医学分野において生命工学の技術·社会的動向調査および研究開発戦略に関する政策提言の作成に従事。