匂いの感じ方は言葉で変わる!?

(2024年6月01日)

匂(にお)いは言葉では表現しにくい場合が多いものです。匂いは論理的な言語からは距離を持つ感覚的な情報ということでしょう。匂いをかいだとき、一体脳内ではどのような情報処理が行われているのでしょうか。

以前から、匂いを嗅いだときに言葉による情報を与える(ラベリング)と匂いの感じ方が変わることが知られていました。しかし言葉によるラベリングが脳内で行われる情報処理にどのよう影響を与えるのかはよくわかっていませんでした。

東京大学大学院農学生命科学研究科の岡本 雅子 准教授、東原 和成 教授、大阪大学大学院生命機能研究科の西本 伸志 教授、情報通信研究機構(NICT) 未来ICT研究所 脳情報通信融合研究センターの黄田 育宏 副室長らの研究グループは、fMRI(機能的磁気共鳴画像法)を利用して、被験者に匂いと言葉を同時に提示して、そのとき脳でどのような動きがおこっているかを調べました。

fMRIは強い磁場を利用して、脳血中の脱酸素化ヘモグロビン量の変化から脳神経細胞の活動状況を調べるものです。脳になんらかの情報が入力され脳神経細胞が情報処理のために活動を始めると、神経細胞にエネルギーを供給してやる必要があるため、血流量が増えるのです。それを見ることで情報処理のようすがわかります。

今回使用したfMRIは情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センターが所有する国内最高の7テスラのものです。磁場が強いほど空間分解能力が高くなります。従来の3テスラの機器は3ミリメートル立方程度の解像度でしたが、今回は1ミリメートル立方という、これまでのおよそ27倍も細かなところを見ることができます。匂いの情報を処理する脳の一次嗅覚野(外部からの情報が最初に入る脳の部位)は非常に小さな領域なので、これまでのfMRIでは細部がよく見えなかったのです。

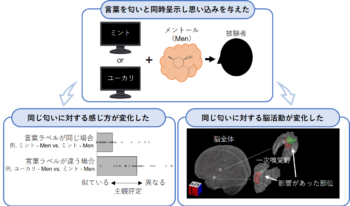

実験は同じ匂い(ミント)に対して、同時に言葉を提示することで被験者に思い込みを与えました。1つの匂いに対して違和感のない2つの言葉(ともにミントの場合と、ユーカリのミントの場合)を同時に示しました。そして、このときの匂いの感じ方を調べました。その結果、ミントとユーカリという二つの言葉を提示した場合と、ミントという言葉だけの場合では、脳の一次嗅覚野の活動に変化があることがわかりました。またユーカリとミントいう異なる2種類の言葉を示したときは匂いの感じ方が変化することがわかりました。

さらに今回の実験では、一次嗅覚野の活動と他の脳領域(言葉や記憶の処理に関わる脳領域)が連携して働いていることもわかりました。

将来、匂いの認知が言葉によってコントロールできるようになれば、香料の印象操作などに応用できるかもしれません。

同じ匂いに異なる思い込みを与えるために、1つの匂いに対して、その匂いの名前として違和感のない2つの言葉ラベルをそれぞれ同時に呈示し、同じ匂いに異なる言葉ラベルが与えられた際の主観評定、および一次嗅覚野の脳活動を比較した。(提供:東京大学大学院農学生命科学研究科)

【参考】

■東京大学大学院農学生命科学研究科プレスリリース

言葉がヒトの匂いの脳内情報処理に与える影響

―何の匂いと思って嗅ぐかによって一次嗅覚野の脳活動が変化する―

サイエンスライター・白鳥 敬(しらとり けい)

1953年生まれ。科学技術分野のライター。月刊「子供の科学」等に毎号執筆。

科学者と文系の普通の人たちをつなぐ仕事をしたいと考えています。