海馬の活動から記憶が時間の経過とともに曖昧になっていくメカニズムがわかった

(2025年4月01日)

時間が経てばたつほど記憶が薄れていくことは誰もが経験していることです。このとき、脳の中では一体どのようなことが起こっているのでしょうか。

このたび、時間が経つとともに、時間経過に関わる認知の度合が変化していき、時間経過が逆に記憶されることもあることが確認されました。またこの過程において脳の海馬(かいば)が関係していることもわかりました。海馬とは側頭葉の内側にあって、記憶を司(つかさど)っている領域です。

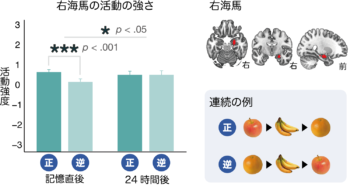

理化学研究所 脳神経科学研究センターの柴田 和久 チームリーダー、樋口 洋子 研究員らの共同研究グループは、fMRI(機能的磁気共鳴画像法)を用いて脳の働きを可視化し、時間の経過とともに記憶が変化するようすを調べ、この変化に海馬が関係していることを突き止めました。特に右の海馬が深く関係していたといいます。fMRIは高い分解能で脳内の血流の活発さを調べることができるため、刺激に応じて脳のどの部分が活発に活動したかを知ることができます。

研究グループは記憶のメカニズムを調べるために実験を行いました。このとき、意識的に論理的な思考が行われると、記憶に影響が出るため、意識的な思考をできるだけ排除する手法を用いました。

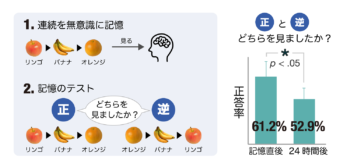

実験では被験者186人(18歳から31歳までの男女)に、「リンゴ・バナナ・オレンジ」の順に現れるようすを繰り返し見てもらい、直後と24時間後に物体の現れ方がどのように記憶されているかを調べました。このとき、見せた順番とは逆に「オレンジ・バナナ・リンゴ」といった逆順でも見たかどうかをたずねました。

その結果、実験直後では正順逆順のどちらを見たかという質問に対する正答率は61.2パーセントだったのに対して、24時間後では52.9パーセントまで下がっていました。さらに右海馬の活動は、記憶直後には、実際の連続した画像を見たときの方が、逆の連続画像を見たときよりも強かったのですが、24時間後には活動に差がなくなっていたといいます。実験直後は記憶した順番をよく覚えているものの、24時間たつと正順か逆順かの記憶が曖昧になっていることが脳活動から示されたといえます。

私たちが日常生活で、しばしば誤認や勘違いをするのは、思考過程に問題があるのではなく、無意識に形成され変化していった記憶を正しいと思い込むことが原因の一つだと考えられます。今回の知見は、記憶に基づく判断ミスや論理の飛躍を防ぐために役立つのではないかと、研究グループは考えています。

「覚えているから絶対に正しい」とは言えなくなりそうですね。

【参考】

■理化学研究所プレスリリース

記憶は無意識のうちに変化する-勘違いを生み出す心と脳の仕組み-

サイエンスライター・白鳥 敬(しらとり けい)

1953年生まれ。科学技術分野のライター。月刊「子供の科学」等に毎号執筆。

科学者と文系の普通の人たちをつなぐ仕事をしたいと考えています。