対流圏のエアロゾル粒子から隕石由来の物質を検出―成層圏から流入し、大気物質循環や気候バランスに影響か:気象研究所

(2022年7月11日発表)

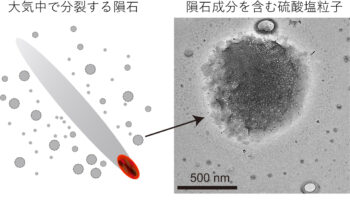

隕石が大気圏に突入する際大気との摩擦で溶融・分裂し(左)、硫酸塩粒子に取り込まれる(右、電子顕微鏡写真)。

(提供:気象研究所)

気象庁気象研究所の足立光司主任研究官のグループは7月11日、地上8Km付近の対流圏で採取したエアロゾル(微粒子)から隕石成分を検出したと発表した。隕石が大気との摩擦で溶融、分裂し、大気中の硫酸塩粒子に取り込まれていた。数ヶ月かけて雲の核となり、雨となって地上に降る。大気物質循環のより厳密な解析や、気候変動に与える影響を知る上で有用な発見になるとしている。

地球には毎日約43tもの隕石が飛来している。大気に突入すると多くは流れ星となって燃え尽きる。その燃えカスは地上に沈降するものと成層圏で微粒子やイオンのまま長時間漂うものとがある。

この隕石成分が、エアロゾルとしてどのように大気中に存在するのか、対流圏に到達してからどのように地上に落ちていくかは、これまでの観測ではわからなかった。成層圏(地上約10-50Km)では、巨大な火山噴火や大規模な森林火災などの災害を除いて、地上からのエアロゾルへの侵入はなく、隕石が主な供給源とされている。

研究グループは、2013年7月に北海道の女満別(にょまんべつ)空港と宮城県の仙台空港を拠点にした航空機観測でエアロゾルを収集し、実験室の透過型電子顕微鏡で観察した。

そこで硫酸塩に、隕石の主成分である鉄やマグネシウムが均一に混ざっているエアロゾルを発見した。隕石の他の成分元素であるアルミニウムやニッケル、クロムなども見つけた。隕石由来の物質を含むエアロゾル粒子を初めて粒子画像として捕えた貴重な成果となった。

収集した135件の試料から2万3,000個の粒子を抽出し、電子顕微鏡で分析したところ、隕石由来の粒子は全体の2%だった。6-8Kmの対流圏の高い場所では9%と多く見つかった。また、燃焼時に発生するススのような粒子が少なく、さらに空気が乾燥(相対湿度25%以下)していた。

大気観測データと、気象を支配する物理法則に基づいて大気の振る舞いを計算した結果、成層圏からの乾燥した空気が下降する際に、隕石成分が多く含まれていた。

2013年2月に小惑星が大気圏突入するイベントがあった。ロシアのチェリャビンスク州に落下し、大規模な災害をもたらした。観測はその5ヶ月後だったため、チェリャビンスク隕石と小規模な隕石との区別をつける必要があり、気象研究所の「地球システムモデル」のシミュレーションで再現し、解明した。

隕石からのエアロゾル量を、100t、1,000t、1万tと3つに仮定し、隕石の微粒子がどのような時空間分布をたどるかを数値シミュレーションで調べた。その結果、5ヶ月後には北半球の上空全域に拡散し、多くが大気中に止まっていた。観測とモデル計算も一致していた。

対流圏や成層圏では、隕石由来の物質がエアロゾルの供給源として重要な働きをする。今後、大規模な隕石衝突や頻繁な隕石衝突が起こった際には、上空のエアロゾルが増えて気候バランスに影響を及ぼす可能性がある。また隕石成分は硫酸塩に取り込まれながら、数ヶ月以上かけて対流圏を漂った後に雲の核になり、雨となって地上に降ってくる。大気物質循環や気候への影響を知る上で大きな意味がある。