大量のチタン鉄鉱を月面で発見―酸素・水が得られ、埋蔵量は1,000億t以上:産業技術総合研究所ほか

(2025年3月17日発表)

(国)産業技術総合研究所(産総研)などの共同研究グループは3月17日、日本の月探査衛星「かぐや」(2007年9月14日打ち上げ)から得た月面探査データを解析した結果、月面に「チタン鉄鉱(イルメナイト)」を豊富に含む領域が存在することを発見したと発表した。チタン鉄鉱からは、将来人類が月面で活動するのに不可欠な酸素・水のほか、金属の鉄、チタンが得られ、埋蔵量が1,000億t(トン)以上にも達すると見積もられる領域を見つけることに成功したという。

今回の研究には立命館大学 宇宙地球探査研究センター、会津大学が加わった。

地球と月との距離は、約38万㎞。史上初めて人類が月面への着陸に成功したのは1969年のこと。現在それ以来の「アルテミス計画」という名の国際月探査計画が進められている。

更にその先を見据えた月で人類が生きていくための量の酸素・水の生産技術、月面基地や輸送装置の設計製造に関する研究開発なども始まっている。

そして、中でも重要視されているのが月で調達することが可能な資源の発見と開発。酸化チタン鉱物の一つであるチタン鉄鉱は、月面基地の建設などにも欠かせない重要資源になるのではないかとこれまでも注目はされていた。

しかし、肝心の月面のチタン鉄鉱が豊富にある場所に関する知見については、十分に得られていなかった。

チタン鉄鉱は、月面に存在している他の主要な鉱物と比べ光の反射率が低いことから周囲より暗く見え、リモートセンシングで得られるデータも微弱であるために検知や判別が難しかったからではないかと見られ、科学と資源探査の両面から月面のチタン鉄鉱の分布を明らかにすることが求められていた。

今回の研究は、多くのデータの中から特定の鉱物の特徴的な情報を抽出する「データマイニング技術」を駆使して月探査衛星「かぐや」で取得した約7,000万に及ぶ探査データを解析することに取り組み、チタン鉄鉱の微弱な反射スペクトル下でチタン鉄鉱に富む領域を発見することに成功した。

チタン鉄鉱は、月の内部で生成したマグマが月の表面に噴出してできた玄武岩に含まれる酸化チタン鉱物の一つであることが知られる。

研究では、チタン鉄鉱の岩体や周囲の地質についても詳細に調べた。その結果、チタン鉄鉱に富んでいる領域は、玄武岩が分布している場所より少し盛り上がった「月の高地」と呼ばれる領域に堆積した火砕堆積物(火山活動でできた堆積物)や天体の衝突でできたクレーターのすぐ外側に濃集していることが分かった。

月の研究は、国内外共に資源探査を目指す領域に入っているといわれる。研究グループは、今後さらにチタン鉄鉱の化学組成、純度(濃度)や火砕堆積物の粒度などに関する情報を明らかにしていく予定といっている。

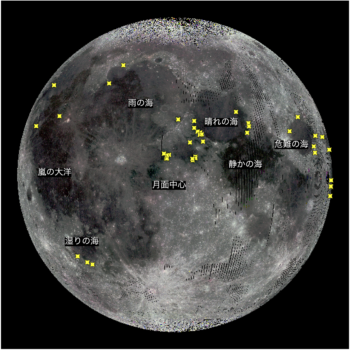

背景は月の明るさマップ(月探査衛星「かぐや」(SELENE)のマルチバンドデータを使用して作成)。図中の暗い領域は玄武岩に覆われた「海」と呼ばれる領域で、いわゆる「うさぎの模様」に相当する。

提供:産総研 ※「かぐや」(SELENE)データアーカイブ(https://darts.isas.jaxa.jp/app/pdap/selene/index.html.ja)(ISAS/JAXA)で公開されているデータを加工して使用。)