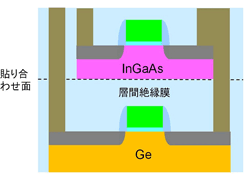

試作したゲルマニウムとインジウム・ガリウム・ヒ素を用いたCMOSインバーターの構成概念図(提供:産業技術総合研究所)

(独)産業技術総合研究所は6月10日、住友化学(株)と共同で電子機器に欠かせない論理回路の基本構成の一つである相補型金属酸化膜半導体(CMOS)インバーターをゲルマニウムとインジウム・ガリウム・ヒ素を使って実現、初めて動作実験に成功したと発表した。従来のシリコンでは難しい低電圧での動作ができるとして、産総研は、超低消費電力の大規模集積回路(LSI)実現に役立つと期待している。

■積層方式で材料特性を最大限引き出す

電池を電源とする携帯情報端末の爆発的な普及や電子機器の高機能化に伴ってLSIの低消費電力化が大きな課題になっているが、従来主流のシリコンで進められている回路の微細化による消費電力低減の効果は鈍って来ている。

そこで産総研は、LSIを構成する個々のトランジスタに供給する電圧を低くすることで消費電力を下げるため、シリコンよりも低電圧で多くの電流を流せるゲルマニウムとインジウム・ガリウム・ヒ素に着目した。

CMOSインバーターは、p型とn型のMOS電界効果トランジスタ(FET)を基板上に作る必要があるが、今回はゲルマニウムを使ったp型とインジウム・ガリウム・ヒ素を使ったn型を、絶縁膜を介して上下に積層した。この結果、各層を順次作ることができ、製作工程を個別に最適化することが容易になった。積層方式にしたことでゲルマニウムなどの材料特性を最大限引き出すことができ、回路面積も大幅に縮小できるという。

従来はp型とn型を同一平面上で横に並べる方式が一般的。このため両者を同一の製作工程で同時に作らなくてはならず、それぞれの特性を個別に調整するには複雑な工程が必要で最適化は難しかった。

試作インバーターによる実験では、0.2V(ボルト)という低電圧でも動作することが確認できた。動作電圧の低減は低消費電力化に欠かせないが、シリコンでは1V程度以下に下げるのは困難だった。

産総研は、今後より実用的なサイズのトランジスタを用いた回路の動作実証と動作速度の点でどのようなメリットが発揮できるかを確認する。