(独)産業技術総合研究所は6月11日、昆虫の腸内細菌がペットボトルの原料となる高分子材料「ポリエステル」を、昆虫との共生関係を維持するために細胞内に顆粒として蓄積していることが分かったと発表した。韓国・釜山大学との共同研究によるもので、今回の成果は、基礎生物学的な視点からだけでなく、微生物利用による新たなバイオテクノロジーへの展開の可能性についても期待している。

■ストレスへの耐性を高めると予想

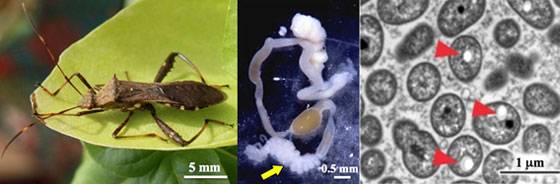

多くの細菌は糖や油脂から「ポリヒドロキシアルカン酸(PHA)」と呼ばれるポリエステルを合成、細胞内に顆粒状の栄養源として蓄積している。研究グループは、ダイズなどの農作物の害虫として知られるホソヘリカメムシの腸内細菌「バークホリデリア」を対象に、このPHAが顆粒として蓄積される仕組みを調べた。

この細菌は昆虫の成長促進や産卵数の増加に寄与するなど、昆虫と共生関係にある。そこで研究グループは、昆虫と共生している細菌からタンパク質を抽出、さらにそれとは別に昆虫の体外で培養した細菌からもタンパク質を抽出した。

これらのタンパク質を比較したところ、「PhaP」と呼ばれるタンパク質が、特に共生状態で多量に作られ、栄養源を蓄積するPHA顆粒の形成や安定化などに関与していることが分かった。さらに細菌の細胞内でPHAの合成にかかわっている酵素の役割についても、遺伝子組み換えの手法を用いて詳しく調べた。

その結果、昆虫の腸内に共生する細菌がポリエステルであるPHA顆粒を作るのは、細菌がさまざまなストレスへの耐性を高めるためだということが考えられるという。細菌は昆虫の腸内に高密度で生息、昆虫の外敵排除の仕組みである免疫にも常時攻撃されるなど多くのストレスにさらされているが、栄養源となる顆粒を作ってこれらのストレスへの耐性を高めていると予想された。

研究グループは、今回の成果が昆虫の共生細菌だけでなく、人体に良い影響を与える腸内細菌の安定性向上に応用できる可能性もあると期待しており、今後さらに詳細な解明を進める。

左がホソヘリカメムシ。中はこの虫の消化管の後端部(黄矢印)にある共生器官、右は内腔に細胞内PHA顆粒(赤矢頭)を蓄積した共生細菌が局在する様子(提供:産業技術総合研究所)