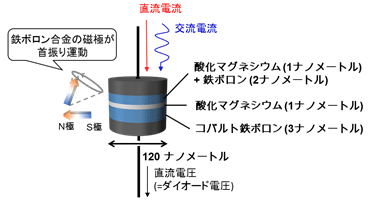

上のグラフはスピントルクダイオード感度の変遷。下は素子の模式図(提供:産業技術総合研究所)

(独)産業技術総合研究所と大阪大学は10月21日、携帯電話などに不可欠なマイクロ波検出の感度を従来の3倍に高める新素子「スピントルクダイオード」を開発したと発表した。電子の磁石としての性質を利用するスピントロニクス技術によって半導体の理論的限界を乗り越えた。次世代技術のスピントロニクスは磁気記録などへの応用が始まっているが、今回の成果によって今後は通信機器や車載レーダーなど高周波エレクトロニクス分野への応用が加速すると期待される。

■高周波エレクトロニクス分野への応用加速へ

産総研ナノスピントロニクス研究センターの野崎隆行主任研究員らと阪大基礎工学研究科の三輪真嗣助教らの研究グループが開発した。

開発したのは、2~3nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)の薄い2枚の磁石の間に厚さ1nmの絶縁層をはさんだ直径120nmの円盤形の素子。磁石には鉄ボロン合金とコバルト鉄ボロン合金、絶縁層には酸化マグネシウムを用いた。こうした構造を持つ素子に電流を流すと、電子の磁石としての性質によって磁気トンネル効果と呼ぶ現象が起こり、円盤の上下方向に流れる電流の向きで電気の流れやすさが変化する。

実験では、この特性によってマイクロ波の検出に現在広く使われている半導体ダイオードと同様のマイクロ波検出が可能なことが分かった。どれだけ微弱なマイクロ波を電気的な出力に変えられるかという検出感度は、半導体ダイオードの約3倍、1W(ワット)当たり1万2000V(ボルト)に達することも確認した。さらに、素子の小型化がどのような影響を与えるかを検討したところ、高感度化の妨げとなる雑音以上に必要な信号を増加させられることも分かった。

半導体ダイオードの動作原理は電子の電荷としての性質だけを使うもので、マイクロ波の検出感度はほぼ理論限界に迫り、性能改善は難しいとされていた。そのため研究グループは、原理的に新しいスピントロニクス技術に注目、2005年には今回の素子の動作原理を発見し、実用可能な素子の開発に取り組んでいた。