(独)防災科学技術研究所は2月21日、2011年の東北地方太平洋沖地震の際に多数発生した吊り天井の脱落被害を「E-ディフェンス」(実大三次元震動破壊実験施設)を使って再現することに成功したと発表した。また、脱落した天井を受け止め、人への被害を防ぐ「フェイルセーフ機能」の有効性が確認されたとしている。

■フェイルセーフ機能の有効性も確認

E-ディフェンスは、三木市(兵庫)の同研究所 兵庫耐震工学研究センターにある大型震動装置。この装置を使った吊り天井の実験結果の速報が今回発表された。

東北地方太平洋沖地震では、2,000件以上の吊り天井の脱落被害が発生したが、天井がどう壊れ、どのように脱落するかを含む被害メカニズムは未だ明らかにされていない状況にある。

この再現実験は、E-ディフェンスの震動台上にバレーボールコートが2面とれる広さ(18.6m×30m)で、高さが9.1mある学校の体育館を模擬した“巨大”な鉄骨造り・山形屋根の試験体をセットして、1月28日に行われた。実験では、吊り天井が落下する過程を世界で初めて映像におさめるとともに、導入したフェイルセーフ機能についても検証した。

再現実験は、耐震対策がなされていない吊り天井の脱落被害の再現を行いそのメカニズムの解明を行おうと実施したもので、震度6弱の1回目の揺れにより天井は大破、いつ脱落してもおかしくない状態にまで損傷、続いて余震を想定して加えた2回目の震度6弱の揺れで天井面の脱落が相次いで発生、全体の5分の1程度が落下したという。

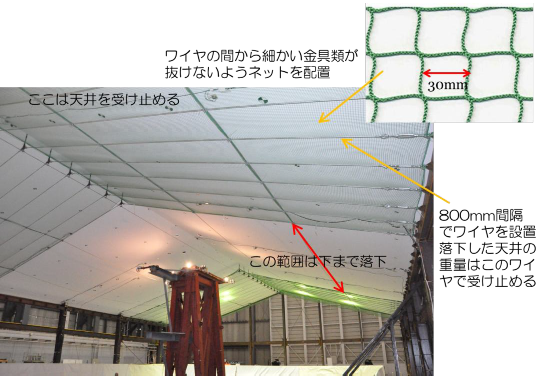

また、フェイルセーフ機能では、80cm間隔でワイヤを設置し、さらに3cm間隔のネットを張り、脱落した天井や破損した金具類の受け止めがどの程度できるかを確かめた。その結果、耐震対策が採られていない天井の脱落対策の応急措置として「十分な性能がある」ことが確認できたとしている。

今回の実験で導入したフェイルセーフ機能(提供:防災科学技術研究所)