筑波大学は8月20日、有機薄膜太陽電池の電荷生成効率を評価・決定する方法を確立したと発表した。(独)物質・材料研究機構との共同研究による成果で、この方法の確立は、電荷生成効率が高い太陽電池材料の選別や、有機薄膜太陽電池のエネルギー変換機構の解明などに役立つという。

■光子からの生成を定量的に評価

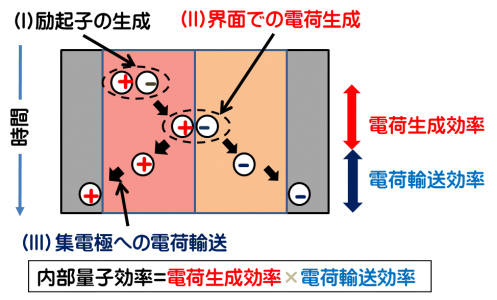

太陽電池は太陽光のエネルギーを電気エネルギーに変換する素子だが、有機高分子から成る有機薄膜太陽電池では①励起子の生成、②分子界面での電荷生成、③集電極へ電荷移動―などの複雑なプロセスを経て光電変換している。

しかし、こうした素過程をそれぞれ分離して調べる試みはこれまでになく、有機薄膜太陽電池の性能と、素過程の効率との関係は理解されていなかった。

筑波大の守友浩教授、物材研の安田剛主任研究員らの研究チームはこの解明に取り組み、今回、光子1個当たりの近赤外領域の吸収変化がわかる超高速分光と、電荷1個当たりの近赤外領域の吸収変化がわかる電気化学ドーピングという手法を組み合わせることにより、電荷生成効率、すなわち1個の光子から何個の電荷が生成するのかを定量的に評価することに成功した。

この評価法を用いて典型的な有機薄膜太陽電池の電荷生成効率を評価したところ、室温下で0.55、マイナス193℃の極低温下でも同じ0.55だった。このことから、電子と正孔がクーロン力の影響を受けずに分離していることが分かったという。

今後、この評価法を駆使して有機薄膜太陽電池のエネルギー変換機構を解明し、高効率電池の開発に貢献したいとしている。

有機薄膜太陽電池デバイスの光電エネルギー変換プロセス。グレー部分は集電極、ピンクはp型有機半導体、黄色はn型有機半導体。半導体界面で電子と正孔に分離し、電子はn型有機半導体を、正孔はp型有機半導体を移動し、集電極で回収される(提供:筑波大学)